写给常青一年级新生家长

开学已有一周,我们要审视总结孩子的小学生活适应程度,给予他们信任与鼓励,陪伴孩子一起调整,一起成长。

—— 致一年级家长与教师

秋风送爽,书声琅琅。开学第一周的铃声犹在耳旁,一年级新生家长每天都在关切着孩子上学放学的模样——孩子今天怎么样?步入小学生活今天有没有出现什么情况?“适应”是每个家长心中的第一期望。

事实上,幼儿园以“保育”为主,幼教老师呵护备至;小学则以“教育”为重,学习生活规则分明。进入小学,学习方式也从游戏主导转向课堂系统授课,社交范围则从熟悉的小群体扩展到陌生的大学校,自理要求更从依赖老师变为自主管理。面对这些变化,每个孩子都要以自己的方式和节奏逐渐适应,家长们同时需要明晰并协同孩子在多方面尽快进入“角色”。

学习方式:从随心游戏到专注听讲

小学课堂不再有幼儿园里随心所欲的游戏时间,取而代之的是标准的坐姿和课堂上的持续专注。这一转变对孩子注意力集中能力提出了全新挑战。新生家长应该观察一下:进入小学后,孩子能静下心来,专注地完成规定的任务吗?

理论说明:教育心理学家皮亚杰认为,6-7岁的儿童正从“前运算阶段”向“具体运算阶段”过渡,开始具有逻辑思维能力,当然仍需具体事物的支持。这意味着从一年级起,孩子完成学习任务,需要更多“整块集中”的时间。

一点建议:家长可以每天安排15-20分钟的“静心时间”,通过亲子阅读、拼图游戏等方式逐步训练孩子的注意力持久性。切记,一年级学习的重点不在掌握了多少知识,而在于培养学习的兴趣和习惯。

专注力是心灵的窗户,打开它,知识的阳光才能洒满心田。

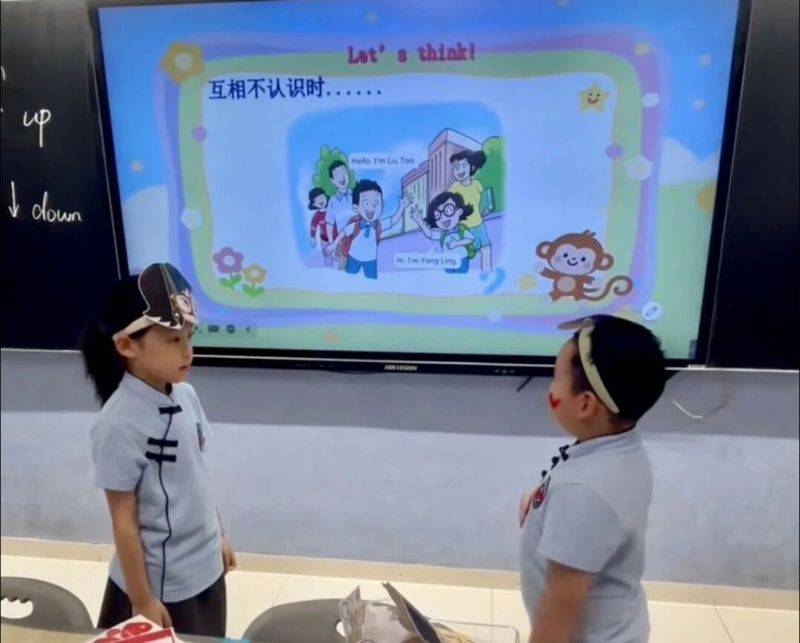

社交能力:从平行游戏到合作学习

幼儿园中,孩子们经常进行的是“平行游戏”,也就是在同一空间各玩各的(当然也有区域活动);而小学则更多要求合作学习与集体活动,需要学会分享、轮流和解决冲突。平时,家长可以询问孩子:喜欢你的老师吗?在班级里交到好朋友了吗?

理论说明:心理学家埃里克森的人格发展理论指出,6-12岁的儿童面临勤奋感对自卑感的心理冲突,良好的同伴关系是获得勤奋感的重要支持。

一点建议:鼓励孩子每天分享一个在学校里与同学相处的小故事,周末可安排小型聚会,帮助孩子建立社交圈。当孩子遇到冲突时,不要急于介入,而是引导他们分析原因,思考解决方法。

友谊是孩子独自闯荡世界时的第一件行囊。

情绪管理:从情绪外放到内心调适

幼儿园老师会对孩子的情绪反应给予更多的即时回应。小学老师担负授业解惑等更广泛的职责,陪伴孩子成长的方式与幼儿园有所区别。对此,孩子必须学会更好地识别、表达和管理自己的情绪。在情绪管理上,家长是孩子最重要的关注者、指导者。

理论说明:戈尔曼的情绪智力理论强调,情绪管理能力是预测未来成功的重要指标,甚至比智商更为关键。

一点建议:教孩子用“我感到……因为……”的句式表达情绪,或准备一个“情绪日记本”让孩子用图画或简单文字记录每天的心情。每天上学时进行短暂的仪式(如击掌、拥抱等),增强孩子的安全感。

情绪就像海浪,学会冲浪的孩子才能驶向远方。

生活自理:从全面呵护到自我管理

小学里,不再有保育老师全程照料生活,孩子需要自己管理物品、如厕、穿衣、吃饭,这是独立性培养的关键期。家长必须认真审视,自己的孩子是否具备一些基本的生活自理能力?

理论说明:蒙台梭利教育法特别强调,儿童要通过照顾自己和适应环境获得独立能力和自信心。

一点建议:可以在家中分配给孩子固定的家务责任,让孩子自己吃饭,为孩子准备易于穿脱的衣物和方便收纳的学习用品,逐步放手让孩子为自己负责。忘记带东西时,不要急忙送到学校,让孩子学会承担自然后果。

自理能力是师长送给孩子的一双隐形翅膀。

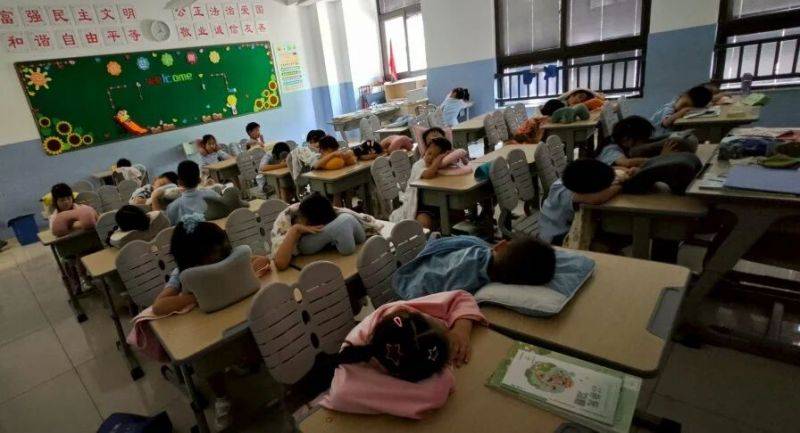

作息安排:从相对自由到科学规划

一年级学生的有效作息时间管理,是孩子适应小学生活的重要保障。不同于幼儿园相对自由的作息,小学有着严更为严格的课程表和作息时间,这要求孩子在生物节律和自我调节方面实现双重适应。

理论说明:加拿大心理学家英戈尔德提出的“时间学习理论”指出,儿童对时间的认知和理解是一个渐进过程。6-7岁儿童正处于时间观念形成的关键期,稳定的作息安排能够提高注意力和记忆力达30%以上。

一点建议:家长要监督孩子保证每天10-11小时充足睡眠(国家睡眠基金会推荐),并限制电子屏幕时间(每天不超过1小时,避免蓝光影响睡眠质量),同时,周末应以休息和亲子活动为主,补充一周的能量消耗。

休息不是浪费时光,而是为了更好地出发。

诚然,一周时间,不足以完成从幼儿到小学生的彻底转变,孩子需要适应的,也不止于以上若干,但适应是一个过程,而非一个结果,每个孩子也都有自己的成长节奏。让我们以从容的心态,陪伴孩子度过这段重要的转型期。当清晨孩子自己系好鞋带、自信地走进校门时,当他们在家庭主动分享课堂趣事时,当他们拿出工整的作业本一起欣赏时,我们就会发现,孩子已经在不经意间适应了小学生活,并在向下扎根、向上生长,他们终将拥有属于自己的独特成长风景。